当前位置: /首页 /新闻中心 /新闻动态 /正文

会议背景

微生理系统(Microphysiological system)是一种可用于药物评价和疾病模型构建等生物医学研究的高度生理相关的体外模型系统,它可以突破测试药物有效性和安全性中广泛使用的细胞培养和模式动物两大实验平台的局限,包括2013年被Science评选为“十大突破技术”的类器官(Organoids)技术和2016年被达沃斯论坛评为“十大新兴技术”的器官芯片(Organ-on-a-chip)技术。将器官芯片中的二维或三维(3D)细胞由干细胞组织类似物或类器官取代,进行类器官和器官芯片的高度融合和协同优化,催生出在概念上从属于器官芯片的更高保真生理微系统的类器官芯片(Organiods-on-a-chip),并成为生物医学中极具特色而富有活力的新兴领域。将多种器官芯片进行系统集成和有效生理连接,可以模拟体内多器官信息交互和影响,最终构建人体芯片(Human on a chip 或者 Body on a chip)。美国国家航空航天局(NASA)也开展了太空组织芯片(Tissue Chip in Space)的研究计划,创造微生理系统并搭载进入国际空间站-国家实验室。因此,类器官和器官芯片在新药研发、疾病模型、个性化医疗和载人航天医学等领域具有广阔的应用前景。研究地基和太空人体类器官和器官芯片构建的“卡脖子”的关键理论、方法和集成,对于抢占世界空间生命科学以及药物研发的制高点具有重大的国家战略意义。

2023年6月14日,在北京航空航天大学成功举办了医工交叉前沿领域—颠覆性技术创新学术研讨会:微生理系统-类器官与器官芯片前沿进展。本研讨会由生物与医学工程学院、医学科学与工程学院、生物力学与力学生物学教育部重点实验室、教育部生物力学课程虚拟教研室、高端医疗装备与器械国家医学攻关产教融合平台联合主办,樊瑜波教授和李德玉教授担任研讨会大会主席,郑付印、刘肖、郑丽沙、陈晓芳四位青年老师担任青年主席。

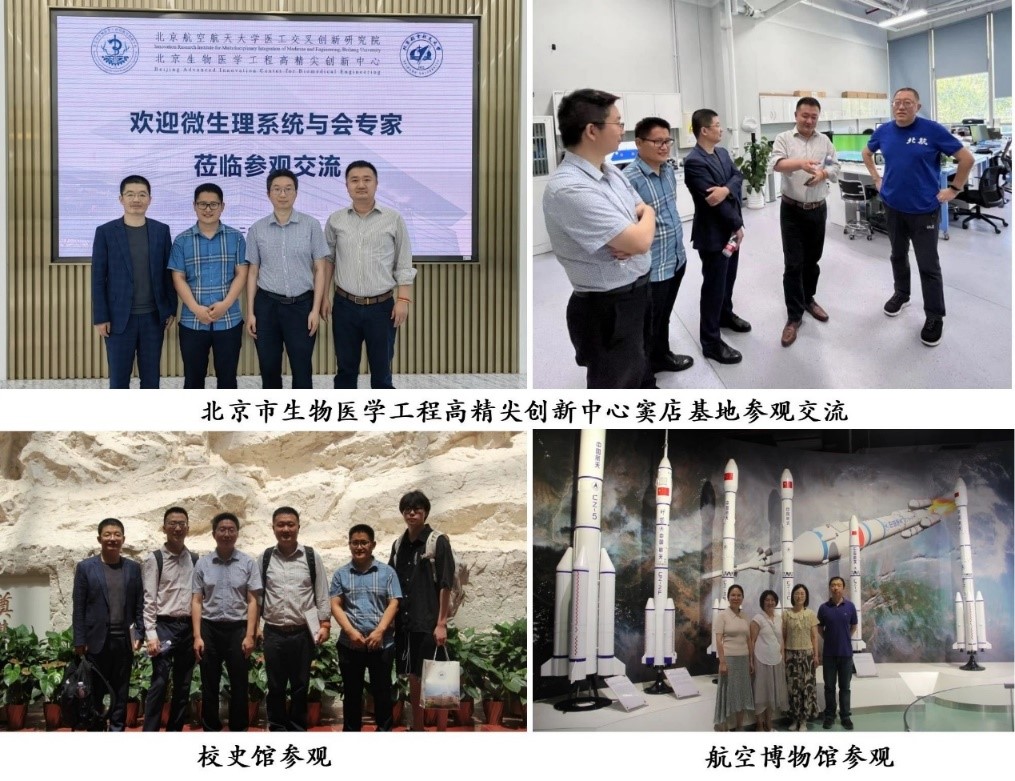

研讨会当日上午,由北航郑付印副教授诚邀中科院动物所顾奇教授,浙江大学马梁副教授和东南大学陈早早副教授参观访问了北航医工交叉创新研究院和北京市生物医学工程高精尖创新中心窦店基地,以及中关村新兴产业前沿技术研究院,介绍了北航医工交叉学科群和仪器设备平台的现状和未来发展趋势;随后参观了北航航空博物馆以及校史馆,传承学院“精韧不怠、年进有功”学科文化,弘扬“空天报国”北航精神。

北京时间下午1:00,在北京航空航天大学5号楼301举行了研讨会圆桌会议,线上线下研讨会分为上半场和下半场,分别由北航郑付印副教授和刘肖副教授主持,生物与医学工程学院孙安强副院长,姚杰副院长,孙联文教授,牛旭峰教授,王晓飞教授,常凌乾教授,张靖教授,李介博副教授,周炳副教授,胡靓副教授,军事医学科学院陈学军教授等现场参会,以及北京中医药大学韩静教授和贾潇凌副教授等在线上进行了深入交流。姚杰副院长代表大会主席樊瑜波教授和李德玉教授,以及学院对各位专家学者的到来表示最热烈的欢迎。会议以线上(非开放式)和线下同时参与的方式举行,线上线下参会的专家、学者和学生近100人。

论坛邀请到美国雪城大学、中科院动物所、浙江大学、北京大学、国家纳米科学中心、清华大学、东南大学、北京航空航天大学等12位专家和学者进行围绕类器官和器官芯片以及3D生物打印制造进行了精彩的专题报告。

青年主席郑付印副教授主持了上半场6位特邀专家的精彩报告。

青年主席刘肖副教授主持了下半场6位特邀专家的精彩报告。

线上以及线下的专家、学者、学生围绕相关专题报告,展开了进一步的交流与深入热烈的讨论。同时会议也诚挚邀请了复旦大学、南京大学、武汉大学、军事医学科学院和北京中医药大学的专家和学生参与线上研讨会。

本研讨会以“微生理系统”为主题,围绕类器官与器官芯片前沿进展,取得了圆满成功。针对类器官和器官芯片制造新技术、应用以及产业化开展讨论,探讨了类器官和器官芯片在新药研发、疾病模型、个性化医疗和载人航天医学等领域的应用前景,有力地促进了人体类器官和器官芯片构建的“卡脖子”的关键理论、方法和集成研究。目前以樊瑜波教授领衔的北航仿生类器官和器官芯片实验室(Bioinspired Organoids & Organ-on-a-Chip,BOOC Lab)及多个学术团队,着力推动人体类器官和器官芯片的标准化和自主创新,加速推进人体类器官芯片集成的产业化和空间应用研究,为有效支持载人航天和空间站建设以及航天员医监医保提供理论和实验依据,并将依托北京市生物医学工程高精尖创新中心实现类器官芯片的标准化、元件化和产品化开发,并将与医药公司开展实质性合作与应用研究,致力于抢占世界空间生命科学以及药物研发的制高点。