当前位置: /首页 /最新研究成果 /正文

一定的三维有序空间结构模式的形成是胚胎发育、组织再生和癌症转移所必需的。在胚胎发育的过程中,受精卵由一个细胞历经细胞分裂、迁移、分选等一系列复杂运动,形成空间分布高度精确的有序结构。在低等动物如果蝇、斑马鱼、非洲爪蟾的胚胎发育过程中,这种有序结构的形成主要由形态发生素的化学浓度梯度来指导。例如,斑马鱼胚胎脊髓形成时的经典法国国旗模型(French flag model)就描述了不同位置的神经元亚型细胞分化命运由形态发生素浓度梯度而调节。但迄今在以小鼠为模式动物的哺乳动物早期胚胎发育(着床前)过程中并没有观察到化学浓度梯度的存在,因此,小鼠发育过程中模式形成(pattern formation)的机制长期以来一直未被解答。

近期,北航生物医学工程高精尖创新中心樊瑜波、杜婧研究团队在bioRxiv上post了文章Brazil Nut Effect Drives Pattern Formation in Early Mammalian Embryos,结合实验和建模,首次发现小鼠囊胚发育中的模式形成是由一种类似“巴西果效应”的物理机制来驱动的。“巴西果效应”是指,如果一堆大小不同的坚果混合放到一个容器里,通过对这个容器施加振动,那么,由于重力作用,最大的巴西果通常会上升到表面,而较小的其他坚果会沉入杯底。巴西果效应最早来源于欧洲人常吃的一种由燕麦和巴西果等干果混合在一起叫做穆兹利的早餐,人们普遍发现在从装有穆兹利的罐子中往出倒的时候,早起的人倒出来的总是有较大的巴西果,而晚起的人倒出来的总是些其它小坚果。这种现象在生活中、工业生产中乃至地球物理以及天体探索等领域都有重要意义。本研究首次发现,在生命系统中类似的效应在胚胎发育中也起到关键的作用。

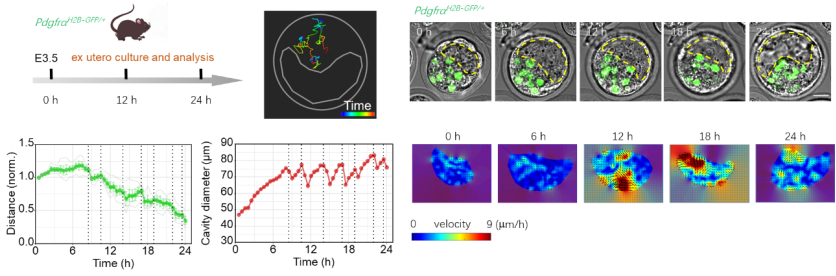

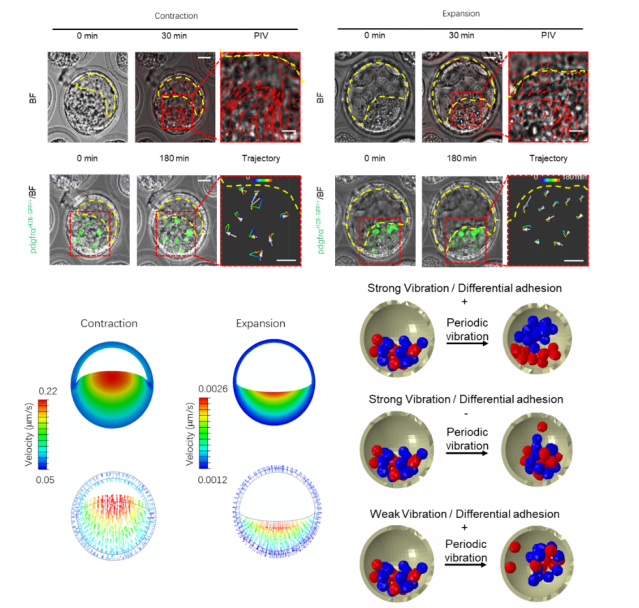

在哺乳动物胚胎的第二次细胞命运决定过程中,起初外胚层(EPI)与原始内胚层(PrE)前体细胞在内细胞团(ICM)中呈“盐和胡椒”似的混乱随机分布,最终在囊胚晚期EPI细胞与PrE细胞在空间位置上完全分离,同时细胞分化命运也确定下来。EPI/ PrE的分离受到包括FGF4/ERK通路和细胞极性信号等遗传学调控。同时,也有理论研究提出不同的粘附性质所介导的细胞分选过程也可能促进了ICM细胞分离。然而,这一假说尚未在体内得到实验证实,而且驱动PrE和EPI前体细胞定向迁移到其目标位置的方向性信号也一直未被解答。本研究发现,在EPI/ PrE分离过程中,囊胚腔会发生周期性的膨胀-收缩,这种振动导致ICM组织发生类似从固态到液态的相变过程。

通过实验和计算机建模,本研究进一步发现,囊胚腔的振动通过机械传播模式诱导ICM产生周期性的定向组织流,即产生了一种方向性信号。另一方面,根据文献报道以及本课题组的研究结果,PrE和EPI这两种前体细胞的聚合能力和迁移能力不同,PrE细胞具有较低的聚合能力和较强的迁移能力,而EPI细胞则相反。

因此,在组织流的作用下,粘性较低的PrE细胞会随着组织流迁移到ICM表面,而粘度较大的EPI细胞会聚合成较大的细胞团留在ICM内部的。这种由腔体震动驱动的粘性分离和常见的“巴西果效应”非常类似。接下来,本研究分别通过物理和化学的方式干扰囊胚腔震动,发现细胞空间分离明显延迟,同时决定细胞分化命运的基因表达也受到影响。反过来,通过人为加强囊胚腔震动频率和幅度可以显著促进胚胎模式的形成。此外,如果在分层完成初期以后再干扰胚胎振动的话可以使胚胎重新逆转到混乱状态。因此,本项研究揭示了一个保证生命体最初发育鲁棒性(robustness)的普遍机制,这种常见的物理机制可以高效又精确的指导生命初期细胞的空间分布。此外,由于生物体内普遍存在空腔结构,本研究的结果提示这种腔结构可能具有一个基础的功能,即作为能量存储器和转换器将化学能和机械能等不同形式的能量进行储存和转换,用于指导生命活动。

本研究的结果首次提出,在没有特定形态发生素的早期哺乳动物胚胎发育中,由囊胚腔震动引起类似“巴西果效应”的粘性分离机制来驱动PrE和EPI的空间分离和细胞命运确定。本研究的发现揭示了一种确保细胞分离和模式形成的稳健机制,这种由生物体整体几何形状和机械行为驱动的细胞分选模式可能非常保守且相当稳定。同时,对于指导人造组织的构建以及临床医学应用也具有重要的意义。

该文章的通讯作者为北京航空航天大学生物医学工程高精尖创新中心樊瑜波教授和杜婧副教授,北京航空航天大学的郭峥博士生、姚杰助理研究员和中国科学院力学研究所郑旭副研究员为本文的共同第一作者,中国科学院动物研究所李磊实验室、清华大学动物实验中心张静、广州医科大学附属第三医院生殖医学中心高征、中国科学院西北高原生物研究所王博参与该研究。

原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.02.26.433068v2