当前位置: /首页 /最新研究成果 /正文

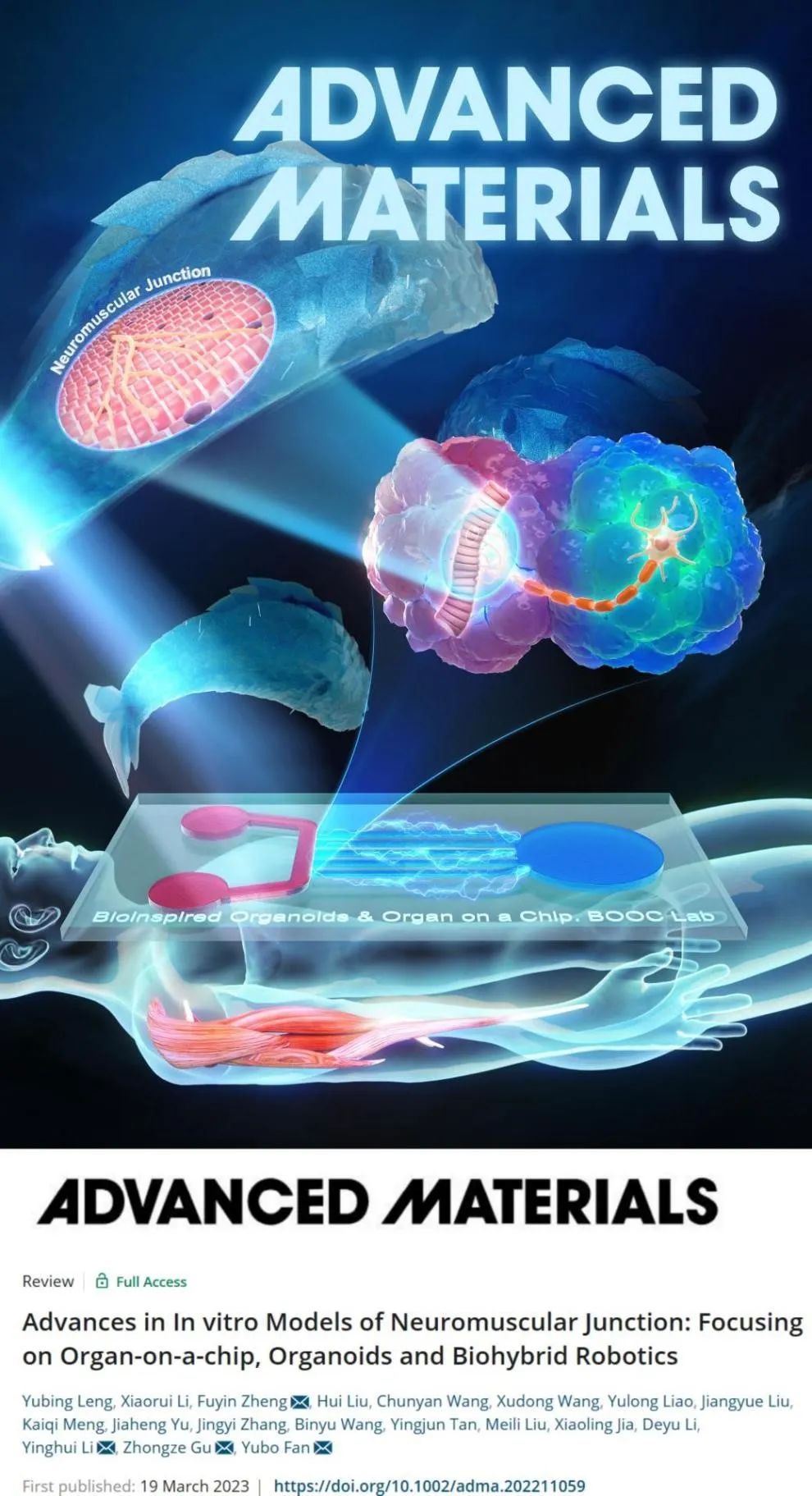

近日,北京航空航天大学生物医学工程高精尖创新中心樊瑜波教授(通讯作者)和郑付印副教授(共同第一作者,通讯作者)研究团队,联合东南大学顾忠泽教授(通讯作者)和中国航天员科研训练中心李莹辉教授(通讯作者)在Wiley旗下著名期刊《Advanced Materials》(IF=32.086,Q1区)上发表神经肌肉接头体外模型新进展:聚焦器官芯片,类器官和生物杂交机器人的封面综述论文Advances in In vitro Models of Neuromuscular Junction: Focusing on Organ-on-a-chip, Organoids and Biohybrid Robotics,北京航空航天大学为第一单位。论文系统总结神经肌肉接头体外模型新进展,从2D模型和3D模型对比分析,到器官芯片,类器官和生物杂交机器人的系统剖析,着重阐述神经肌肉接头相关的功能分析(如钙成像、膜片钳、微电极阵列等)和刺激方法(如光遗传学、电刺激或药物刺激等),围绕神经肌肉接头体外模型的多种疾病模型研究,以及未来挑战和前景等方面进行了深入系统的综述。

1)多种神经肌肉接头体外模型的多角度综述和比较

文章综述了神经肌肉接头(NMJ)的动物模型、二维培养模型,三维培养模型,器官芯片和类器官。NMJ的早期共培养实验多数是动物源细胞实验,是通过将胚胎脊髓与完整且附着的发育神经节与鸡、啮齿动物或非洲爪鲵的肌肉细胞进行共培养。但是由于动物与人存在的天然种属差异,动物细胞模型不能重现人类疾病的整个过程,基于动物细胞模型设计的疗法或开发的药物在应用到人类系统时经常存在许多问题。随着干细胞技术的发展,研究者们将胚胎干细胞(ESC)、人源诱导多能干细胞(hiPSC)用于NMJ模型的构建和二维平面培养,但形态完整性和功能成熟仍有待进一步研究。二维培养对于肌肉细胞的收缩检测证明多侧重于电信号的检测,而无法模拟肌管的收缩形态。重建复杂的NMJ的细胞微环境具有挑战性,三维培养有诸多优势,为此,为了更好地模拟与活体组织内的细胞外基质相似的体内三维生长微环境,进行了许多3DNMJ体外模型的构建,骨骼肌和神经细胞在Matrigel、纤维蛋白和丝素蛋白等凝胶基质中的生长状态良好且能形成功能性的NMJ,在药物筛选,疾病机制,药物评估的安全性和有效性等方面具有巨大的潜力。器官芯片系统不仅能在体外充分模拟人体生理微环境,有可能克服传统3D模型的大部分缺点。2016年达沃斯世界经济论坛列将器官芯片技术誉为"十大新兴技术"之一,神经肌肉接头体外模型的器官芯片的主体设计大致包括神经元和骨骼肌的细胞培养隔室及轴突延伸区,在形态和功能上都能实现神经肌肉接头的连接及药物和病理的验证。类器官是从干细胞或祖细胞分化并自组装形成类似器官的结构和功能的组织,通过在水凝胶基质中3D培养的细胞的定向分化,自分域和空间限制的谱系定向能够分化出多种细胞类型和器官组织和层理结构,更接近器官的生理条件,与传统的运动神经元和骨骼肌共培养体系相比,类器官有诸多优点。NMJ类器官可以在培养中维持更长时间,产生更多的细胞类型,有利于运动神经元、肌肉和终末雪旺细胞之间的即时相互作用,促进NMJ的形成和成熟。

2)神经肌肉接头模型的功能分析和刺激方法的全面回顾

在NMJ模型中,运动神经元的功能分析可以通过钙成像、膜片钳、微电极阵列(MEA)来实现,骨骼肌的功能分析可以通过钙成像、微电极阵列或测定微柱位移和振幅来实现。膜片钳技术是电生理学中的重要工具,是一种高精度高分辨率的电生理技术,可以直接测量膜电位或通过细胞膜的电流量,也广泛地应用于NMJ模型中,用来测量运动神经元的膜电流,并可结合其他光电刺激手段,检测突触前后的膜电位变化。微电极阵列是用作记录种植在其表面的可兴奋细胞的细胞外电活动,将多个能够感知神经细胞电信号的微电极嵌入一个平坦的基底上,通过微电极对培养其上的单个或多个神经细胞电信号进行采集,并测量细胞外动作电位,和网络活动的时空信息,可用于对培养神经元网络的定量研究。与膜片钳技术相比,微电极技术无需穿透细胞,可以长时间对细胞进行实时连续的电生理活动监测。此外,微电极阵列还为细胞间信号通路和其他复杂生物现象的研究提供了显著增强的空间分辨率。钙成像的是利用特殊的荧光染料或钙离子指示剂将神经元中钙离子浓度的变化通过荧光强度表现出来,以反映神经元活性。钙成像的侵入性也较低,与电生理学不同,钙成像能够精确地定位组织中的细胞,这对于分析电生理活动和细胞位置之间的关系,将细胞类型信息明确地分配给记录的细胞有重要的作用。在NMJ模型中,钙成像作为动作电位的一种测量方法,一个明显的优点是能够在时间维度,单细胞水平直接记录肌管和轴突的电活动。

为了评估运动单位本身的功能,主要通过光遗传学、电刺激或药物刺激的方法刺激MN,并记录SKM的反应。光遗传学是指将外源光敏蛋白基因导入细胞中,在细胞膜上表达光敏蛋白,特定波长的光照射细胞能控制光敏感蛋白的激活和关闭,从而激活或抑制细胞。最常用的光敏蛋白基因之一是通道视紫红质-2(ChR2),这是一种对蓝光做出反应而开放的离子通道。该通道最初是从绿藻衣藻中分离出来的,直接被蓝光激活。当在神经元中表达时,通道开放通过非特异性阳离子电导引起去极化,从而产生动作电位。ChR2和同一家族的其他视蛋白已被证明是神经科学中有价值的和通用的工具。电刺激在体外模型的构建中常用来提供给培养细胞的生物条件,例如通过在微流控芯片中施加电极来模拟心脏细胞的功能。

NMJ的体外共培养模型中,电刺激可以直接作用于肌肉,也可以作用于神经元,通过兴奋-收缩耦合方式产生机械刺激。在隔室系统中,还可以实现MN和SKM的分别刺激。生化刺激的主要作用在于构建完整体外NMJ模型后,诱导产生疾病模型或药物验证,如在模型内添加神经毒素红藻氨酸、谷氨酸、患者血清等等。

3)神经肌肉接头体外模型的更广泛应用,重点综述了生物制动机器人、疾病模型。

生物致动机器人是一个新兴的研究领域,旨在通过探索新的软材料和仿生设计来克服传统刚性机器人系统的局限性。例如, 将自主收缩或在电刺激下收缩的心肌细胞和肌肉整合到生物混合机器人中,可以完成精确控制的驱动甚至网络运动。目前对于神经肌肉致动的机器人包括“水母”机器人、人造鳐鱼等,能够实现游泳、行走、抓取等作用。体外神经肌肉模型最常见的应用是诱导形成疾病模型,并进行药物筛选。有研究表明,在某些运动神经元疾病(MND)的早期阶段,神经肌肉接头突触的功能受到损害,例如肌萎缩侧索硬化症(ALS)和脊肌萎缩。肌萎缩侧索硬化,俗称渐冻人症(ALS),是一种慢性进行性NMD,由上行和下行MN受损导致SKM萎缩而起,最终造成瘫痪、呼吸衰竭和死亡。

由于患者的个体特异性,结合iPSC技术生成ALS患者来源的细胞是一个很关键的步骤,将器官芯片技术与iPSC技术相结合,可以发现新的治疗方法和提升个性化药物治疗的水平。重症肌无力是神经肌肉接头传递障碍的自身免疫性疾病,体内的乙酰胆碱受体抗体与突触后膜上的乙酰胆碱受体产生免疫应答,导致受体数目减少,临床表现为骨骼肌疲劳加速,主要是眼外肌和面部肌肉、近端肢体和颈伸肌,目前构建MG的较常用的方法是在NMJ平台上添加患者血清。杜氏肌营养不良是一种遗传性肌肉病,男性新生儿中患病率为0.071‰,是一种由dystrophin基因突变引起的X染色体连锁疾病,该基因突变导致肌肉再生能力减弱,最终出现进行性肌肉无力,最终死于呼吸衰竭。最近有很多基于hiPSC的DMD模型,充分说明NMJ体外模型可以用来研究DMD的病理生理学和潜在机制和治疗策略。强直性肌营养不良是成人最常见的肌营养不良类型,包括蛋白激酶基因变异导致的Ⅰ型和细胞核酸结合蛋白基因变异导致的Ⅱ型,主要特点是肌无力、肌萎缩和肌强直,构建模型最常见的方法是患者体细胞重编程或在模型中加入患者血清。Pompe病是一种罕见的代谢性常染色体隐性遗传病,也被称为糖原储存疾病II型,由酸性α-葡萄糖苷酶(GAA)缺乏而无法分解肝糖引起,会导致肌肉无力,心脏扩大等临床病症。

仿生类器官和器官芯片实验室(Bioinspired Organoids & Organ-on-a-Chip,BOOC Lab)联合团队面向地基和空间类器官和器官芯片构建及其在新药研发、疾病模型和航天生理等研究领域的应用。近年来,重点围绕人体类器官和器官芯片,以及新兴交叉领域的类器官芯片,结合3D和4D生物打印,光遗传学调控,干细胞组织工程,智能仿生结构色材料,柔性传感,生物杂交机器人等医工交叉领域进行了深入而系统的研究,开展了脑、心脏、肺、肝、肾、肠、脾、骨、胰岛、血管、视网膜和多(类)器官芯片等神经支配类器官和器官芯片的集成和应用研究。

作者简介

该文章的通讯作者为北京航空航天大学生物医学工程高精尖创新中心樊瑜波教授和郑付印副教授,东南大学顾忠泽教授和中国航天员科研训练中心李莹辉教授。北京航空航天大学硕士研究生冷玉冰,卓越百人博士后李晓瑞和郑付印副教授为共同第一作者。北京航空航天大学李德玉教授及各位参与作者给与了极大地帮助和指导。该项工作得到国家自然科学基金基础科学中心项目 (No.T2288101)、联合基金项目(No.U20A20390), 面上和青年项目(No.11827803、No.32001015、 No.82172110)、北京市科技新星计划(Z201100006820038)的经费支持。特别感谢。

樊瑜波,北京航空航天大学生物与医学工程学院院长,医学科学与工程学院院长,医工交叉创新研究院院长、生物力学与力学生物学教育部重点实验室主任、北京生物医学工程高精尖创新中心主任。国家自然科学基金创新群体带头人,科技部重点领域创新团队带头人。美国医学生物工程院(AIMBE)、国际医学与生物工程科学院(IAMBE)、世界生物材料学会 (FBSE) 会士。中国生物医学工程学会前理事长,医工整合联盟理事长,国务院学位委生物医学工程学科评议组成员。近年来,致力于生物力学、力生物学及其与生物材料交叉融合的基础和应用研究,从交叉学科角度研究疾病与健康相关问题、开展新型医疗器械基础及关键技术、医疗器械科技发展战略研究。Elsevier生物医学工程高被引学者。

郑付印,北京航空航天大学生物与医学工程学院和北京市生物医学工程高精尖创新中心副教授,博士生导师,北京科技新星计划,江苏省“优博”,北航“青拔”。曾依次为东南大学和中国航天员中心联培博士,美国加州大学伯克利分校访问学者,麻省理工学院博士后和新加坡南洋理工大学Research Fellow。重点围绕在地基和面向空间应用的人体类器官和器官芯片,3D和4D生物打印,仿生结构色功能材料和航天医学工程等领域进行深入的研究,并建立了仿生类器官和器官芯片实验室(Bioinspired Organoids & Organ-on-a-Chip,BOOC Lab)。主持国家自然科学基金面上和青年项目等6项,参与5项国家自然科学基金等项目(重点2项,面上1项,青年1项),目前以通讯作者或(共同)第一作者在Proc. Nati. Acad. Sci. USA(IF=12.779/Q1),Adv. Mater.(IF=32.086/Q1, 3篇),Biomaterials(IF=15.304/Q1),Small (IF=15.153/Q1),Research(IF=11.036/Q1)等知名期刊发表30 余论文,影响因子大于10的论文有15篇,谷歌学术总引用1800余次。已获得授权10项国家发明专利,参编书籍《结构色纳米材料》,获卓越媒体Engineering for Life(EFL)和《科学中国人》的专题报道。担任中国生物医学工程学会类器官和器官芯片分会委员,中国创新型医院学会医工转化与健康产业融合专业委员会委员,中国生物材料学会材料生物力学分会委员,中国微循环学会转化医学分会委员会委员等五个分会委员。

论文信息

1.1、Y Leng, X Li, F Zheng*, H Liu, C Wang, X Wang, Y Liao, J Liu, K Meng, J Yu, J Zhang, B Wang, Y Tan, M Liu, X Jia, D Li, Y Li*, Z Gu*, Y Fan*, Advances in In vitro Models of Neuromuscular Junction: Focusing on Organ‐on‐a‐chip, Organoids and Biohybrid Robotics,Adv. Mater.,2023,2211059